- この記事の要点サマリー(6行で把握)

- 【導入】「夫婦カウンセリングに、効果はあるのでしょうか?」

- 【第1章】あなたが本当に知りたいこと:「修復率」という“幻想”

- 【第2章】なぜカウンセリングは「意味がない」と感じるのか

- 【第3章】修復への道は「相手」ではなく「あなた」から始まる

- 【第4章】修復のための「武器」を学ぶ:愛を行動で示す技術

- 【第5章】最大の希望:「一人」から始める夫婦カウンセリング

- 【第6章】科学が示す「修復のカタチ」:絆を取り戻す感情焦点化療法(EFT)

- 【第7章】修復は「ゴール」ではなく「通過点」である

- 【最終章】「時すでに遅し」になる前に:クリスマスの夜の物語

- この記事の結論:修復の鍵は「相手」ではなく「あなた」の準備にある

- FAQ:夫婦カウンセリングの効果に関する(よくある質問)

- 参照(海外論文・文献)

この記事の要点サマリー(6行で把握)

・夫婦カウンセリングには効果があるが、魔法の解決策ではない

・修復に必要なのは「相手を変えること」ではなく「自分の内面の変化と努力」

・焦りや他力本願では関係修復は難しい

・夫婦カウンセリングは、気づきと対話の場として機能する

・関係修復の鍵は、「愛情を行動で示すこと」。そして愛情の実感を作っていくこと。

・離婚回避の可能性を高めるには、地道な自己成長と継続的な努力が必要。結論だけを見るような姿勢では、修復は難しいものです。それに打ち勝つ具体的な説明を心がけています。

【導入】「夫婦カウンセリングに、効果はあるのでしょうか?」

「夫婦カウンセリングに、効果はあるのでしょうか?」

これは、知恵袋のようなQ&Aサイトや、あらゆる夫婦問題に関するフォーラムで、数え切れないほど繰り返されてきた問いです。

正直言えば、この問いをすること自体が問題だと考えています。その理由は後述します。けれど、この問をする方は、自分でも分かっているはずです。夫婦カウンセリングに効果があるのかと聞いてしまう、その裏側にある意図というのは、夫婦カウンセラーが修復をさせてくれるのか、相手を変えてくれるのか?というような、言葉は強いかもしれませんが、他力本願といいますか、そうした要素があるということ。それは分かっているはずです。

けれど、そうした意図があったとして、そんな事が相手に知られれば、余計に嫌われてしまう、なんて自己本位な考えなんだと言われてしまうことも分かっているはずです。けれど、裏を返せば、それだけ藁にも縋るような、もう打つ手が無いというか、方法も分からず、頼るところが無い程に追い込まれているのでしょう。

そして、それが分かるからこそ、僕が、2万件を超えるご相談と向き合い、直接聞いてきたその切実な問いかけの一つに対して、僕も向き合って話をしたいと思って、この記事を書いています。渾身の思いの力で書きましたので、相当な長文です。けれど、この記事があなたが諦め感を持っている修復へ向かっていける具体的な精神論と方法論の両軸で書いています。厳しいことも書いてあるかもしれませんが、きっとあなたが何をすべきかという道が見えてくると信じています。

今あなたがこの記事を読んでいるのなら、この問いが、あなたにとって単なる「疑問」ではなく、心の奥深くからの「叫び」であることが分かっている僕からのメッセージだと思って読んでください。

修復したいと願っている。けれど、何をしても手応えがない。相手の心は固く閉ざされたままで、対話にも応じてもらえず、結果自分ばかりが焦り、苦しんでいる。もう何をしても無駄なのではないかという絶望感と、それでもなお「諦めたくない」という最後の希望の間で、文字通り心が引き裂かれるような思いをされているのかもしれませんね。

あなたが今、本当に知りたいこと。それは、「効果」という言葉で検索しながらも、本当は「自分たち(私)は、まだ間に合うのか?」「この苦しみは報われるのか?」という、切実な「希望」のありかなのではないでしょうか。

この記事は、あなたを「診断」したり、「ジャッジ」したりするものではありません。これは、あなたが今、直面している「問題」とあなた自身を切り離し、あなたがあなたの「物語」を取り戻すための、僕とあなたとの「対話」です。そう思って読んでください。

「修復」の本当の意味、なぜ多くの人が修復に失敗するのか、逆に何が成功の鍵を握るのか。

その「たった一つの真実」を、包み隠さず、同時に、あなたの苦しみに最大の敬意と思いを込めて解き明かしていきます。

【第1章】あなたが本当に知りたいこと:「修復率」という“幻想”

「夫婦カウンセリングに効果はあるのか?」と尋ねる方が、ほぼ同時に尋ねてこられる、そんな質問が他に3つあります。

- 「修復率は、どのくらいですか?」

- 「相手の考えを変えることはできますか?」

- 「(相手を)修復へと誘導することはできますか?」

今、こんなにも苦しいのですから、確実な保証が欲しい。最短ルートを知りたい。そう思う気持ちは、痛いほど分かります。もう後が無いような状況の中で、何とかして打開して、コントロールしたいと願うのは、当然のことなのでしょう。

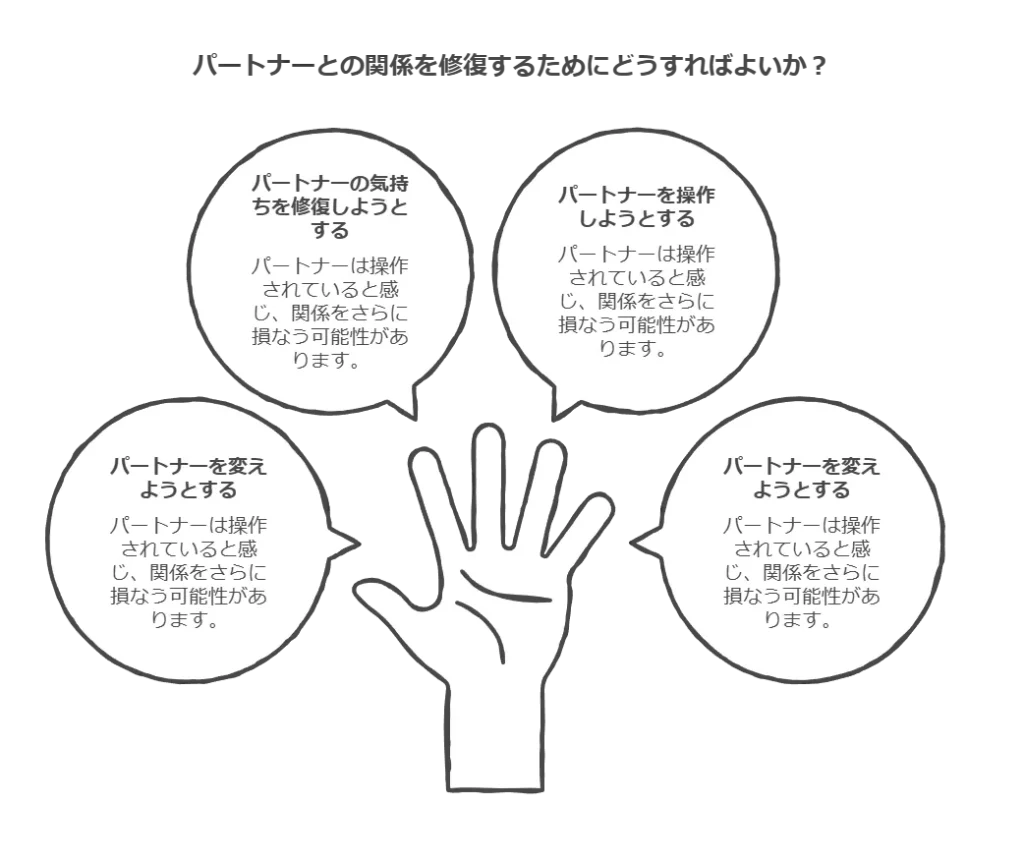

けれど、あえて厳しいことを申し上げることを許してください。これらの意図は、「カウンセラーという他者に、修復を“作ってもらえる”のか?」という問いと、本質的には、変わらないのかもしれません。

この質問の根底には、「自分ではない誰か(夫婦カウンセラー)が、魔法の杖を振って、頑なな相手(パートナー)を変えてくれるのではないか」という期待が隠れていませんでしょうか?

一度、冷静になって、想像してみてください。冒頭でも少し触れましたが、もし、あなたのパートナーが、あなたがご自身の(あるいは私の)ところで、「どうしたら相手を“変えられますか”?」「あなた(カウンセラー)なら、相手を変えてくれますか?」「どうしたら、相手の気持ちを修復の方向へ“誘導”できますか?」と相談していることを知ったとしたら。

パートナーは、安心してあなたに心を開き、「この人と修復したい」と思うでしょうか。僕にはむしろ余計に心が離れ、「そんな風だから、私はあなたと話をしたくないし、諦め感しかない。」と思われると感じます。

このようにお伝えすると、「もっと私の苦しみに寄り添ってくれてもいいじゃないか」と、あなたはさらに傷つき、反発を感じるかもしれません。しかし、なぜ私たちカウンセラーが、この「修復率」や「他者操作」の問いに「YES」と答えないのか。

それは、その思考、考え方の“型”こそが、あなたを修復から最も遠ざけている、最大の障壁であることに、私たちは気づいているからです。

あなたが「相手をどう動かすか」と考えている限り、相手は「操作され、コントロールされそう」だとか、「いつだって思い通りにならないと不機嫌を振りまいてきた。それをこの状況にもなってまだ続けるのか」というように察知して、さらに固く心を閉ざしてしまうのです。

修復の第一歩は、この「他者への依存」や「他者の操作」という考えを、一度手放してみることから、始まるのではないでしょうか。修復を諦めろと言っているわけではありませんが、一度相手を手放すことは、自分と向き合うために必要です。

相手の事ばかり考えていると周囲も自分のことも見えなくなり、結果として自分のエゴばかりが前面に出てきてしまうことにもなります。僕は、修復をしたいという方、離婚をしたいと言う方の両者の相談を受けているからこそ分かるのですが、離婚をしたいと思っている側は、修復を願っている方から、強いエゴが出ている限り、話をしたいとは思わないのです。

そんな事は分かっていると言われそうですが、案外、自分が出しているエゴや自己本位というのは、特に問題が深まっている状況では気付けないものなのです。

【補足】「修復率」という数字の、その先にある現実

あえて、あなたの「なぜ?」に寄り添うために、いくつかの現実的な数字に触れておきましょう。

ある調査では、結婚生活で「関係がうまくいかない」と感じた経験がある人は、男女ともに68%にも上ると言います。

そして、そのうち「今は関係が修復した」と感じている人は、女性で約36%、男性で約42%という結果でした。また、家庭裁判所での円満調停(離婚せず関係修復を目指す調停)の成立率は、約30~40%程度とも言われています。これらの数字を見て、あなたはどう感じるでしょうか。

「やっぱり半分も修復できないのか」と絶望するでしょうか。それとも、「3〜4割も修復できる道があるのか」と希望を見出すでしょうか。

僕がこの数字をお見せしたのは、どちらでもありません。お伝えしたいのは、「修復できるかどうかは、結局のところケースバイケースであり、何よりも当事者の姿勢と努力が結果を左右する」という、厳然たる事実です。また、当たり前の話ですが、修復というのは、お互いの同意があって成り立つものなのです。つまり相手の意思も必要だと考えれば、修復は、確率論ではないのです。

だからこそ、あなたが「36%」の側に入るか、「64%」の側に入るかは、これからお話しする「あなた自身の取り組み」にかかっていて、そしてそれによって相手の心が動くかどうかという、ただそれだけのことなのです。

【第2章】なぜカウンセリングは「意味がない」と感じるのか

「修復率」を尋ねる思考の先にある、最も検索される絶望的な言葉。それが、あの「夫婦カウンセリングは 意味がない」という、あまりにも切ないキーワードなのです。

実際にカウンセリングを試みたものの、「意味がなかった」と落胆し、諦めてしまう方には、いくつかの共通したパターンがあるようです。なぜ、彼ら(そして、もしかしたら過去のあなた)は、そのように感じてしまったのでしょうか。

「意味がない」と感じる4つの瞬間

- パートナーが本気で向き合ってくれない時

これが、最大の挫折ポイントです。妻(あるいは夫)が真剣に現状を訴え、心から改善を求めているのに、パートナーは「ただ座っているだけ」「腕を組んで黙っている」「誰か(カウンセラー)に責任を押し付けようとしているか、仲裁してくれるのを待っている」。この温度差は、「どうせこの人は変わらない」「自分だけが頑張っている」という深い疲れと無力感をもたらします。

なお、この温度差というのは、修復をしたい側、離婚をしたい側、双方共に感じている温度差です。前者の場合には、「気持ちを変える気がない」と感じ、後者は「変わったような姿を見せない」と感じているからです。 - 変化が見えず、時間と費用だけが減る時

カウンセリングは特効薬ではありません。特に、何年もかけてこじれた関係は、1回や2回の面談で劇的に変わることはありません。しかし、費用を捻出し、忙しい中で時間を作っている側からすれば、「数回通っても目に見える変化がない」場合、「意味がなかった」と結論づけてしまうのも無理はないのかもしれません。

けれど、現場でもよく耳にするのは、自らが離婚原因を作っていて、カウンセリングをパートナーに求めたのも自分自身であるのに、「費用と時間を掛けているんだから・・」と口にすることです。分からなくはありませんが、相手の前でそれを言うのはどうかと思います。

逆を言えば、離婚をしたい側は、修復をしたい側の要望に応じてカウンセリングに来ているわけですから、時間も労力も掛けています。また、カウンセラー自身もそのカウンセリングのために事前に準備をしています。思い通りになる、ならないとは別に、関わっている人への感謝やねぎらいの態度をとることができれば、またパートナーへの印象も変わると思うのです。

それが無いことへの残念な気持ちを、離婚をしたいと考えている側の方から聞くこともあります。ご夫婦での夫婦カウンセリングというのは、相手とカウンセラーが居るからできることなのです。その両者がいなければ、あなたは一人ぼっちになってしまいます。一人ぼっちでカウンセリングはできないのです。当たり前の話です。パートナーは、そうしたことに目を向けてもらいたいと思っているのです。 - 目的がパートナーと異なる時

これも非常に多いケースです。あなたは「関係修復」を目的としていても、パートナーは「いかに円満に離婚するかを話し合う場」あるいは「DVやモラハラをしないよう“監視”される場」と捉えていることがあります。目的が根本的に異れば、対話は噛み合いようがありません。

修復を願う以上、パートナーが円満な離婚の話をする場と考えていれば、苛立つ思いもあるかもしれません。ただ、この辺りは、カウンセラーの力量によるところでもあります。僕自身は、カウンセリング時には、その辺りは折り込んでいますので、両者共に、互いの気持ちを考えるように、結論ありきの綱引きのようにならないようにコーチングスタイルで問いかける工夫はしています。また、話量のバランスも考えるように問いかけるように配慮していますが、ここはカウンセラーの経験値に差が出るところというのは否めません。 - カウンセラーとの相性が合わない時

相性とはいっても、幾つかの視点が必要です。まず当然ながら、カウンセラーも人間です。その専門性やアプローチが、あなたたちの状況や性格と合わない場合もあります。信頼関係が築けない相手に、家庭の最もデリケートな部分を話し続けることは苦痛であり、効果も望めないでしょう。

ただし、カウンセラーが離婚をしたい側の肩を持つような場合や、はなから修復は無理と言ったり、単に共感が必要です・・とばかり言い、そこで言う共感が何かを説明してくれないような場合もあります。こうした場合にはカウンセラー自身のスキルが足りていないというしかありません。一方で、カウンセラーが自分の味方(全面的な修復サポート)をしてくれないというような理由は、相性の問題ではありません。カウンセラーは修復を願いながらも、双方にとってフェアな態度が必要だからです。そのフェアな態度に対して信頼が持てないというのは、自分の要望に応じてくれないから気に入らないということになってしまいます。

絶望の「正体」

これら4つの理由をよく見てみると、ある共通点に気づきます。それは、すべて「自分“以外”の要素」(パートナー、時間、費用、カウンセラー)への不満である、ということです。

これは、第1章で指摘した「他者依存」の思考パターンが、形を変えて継続していることを示しているのかもしれません。

「パートナーが本気で向き合ってくれないから、意味がない」。一見、これは正論です。しかし、本当にそうでしょうか。パートナーが「本気で向き合えない」のは、なぜでしょう。

もしかしたら、その場が「あなたがパートナーを責める場」になっていて、パートナーは「何を言っても無駄だ」「どうせ自分が悪者にされる」と感じ、心を閉ざすしかなくなっているのかもしれません。また、夫婦カウンセリングに入る前の下地作り(信頼の回復やあなたの変化の兆し、コミュニケーションの仕方等)が整っていないために、パートナーの過去の辛さの軽減ができていないからともいえます。

だとしたら、「ほら、やっぱり意味がない」というあなたの絶望は、皮肉にも、あなた自身の「何とかして相手を変えたい」という焦りが生み出した、「自己成就的予言」「ピグマリオン効果(期待する結果が現実になっていくという現象)」が生まれるはずという思いとのズレが生まれてしまっていることなのかもしれないのです。

ある日のカウンセリングルーム:私だけが、頑張っている?

相談者ケンジさん

「結局、そうやって私が『相手を変えたい』と思っているのがダメだ、っていうことですよね。でも、私だけが悪いわけではないはずで、なのにこんなに苦しんで、私だけが変わろうとしても…相手があのままなら、本当に意味がないです。虚しいだけです。」

松浦カウンセラー

「ええ、本当にそうですね。『虚しい』という、そのお気持ち、よく分かります。あなただけが、暗いトンネルの中でたった一人、壁を掘っているような感覚でしょうか。そして、掘っていけば広場が広がっているのかも分からない状況かとも思います。」

相談者ケンジさん

「そうです…。トンネルの向こうに相手がいるはずなのに、何の反応も聞こえてこないのです。私はこのまま掘り続けて、意味があるんでしょうか。」

松浦カウンセラー

「もし、掘った先に、相手がいなかったとしても、あなたの手元に残る『掘る力』、自分を変えていこうと努力した力は、本当に『意味のないもの』になるでしょうか。僕も修復できることを願ってはいますが、何度も言うように、修復は結果です。あなたは幸せになるための努力をしているのではないでしょうか。そのための光を探しているのではないでしょうか。」

相談者ケンジさん

「光、ですか。確かに、今は修復という結論が得られなければ無駄だという気持ちを全ては拭えませんが、長い人生を考えると、努力が無駄になるということはありませんよね。」

松浦カウンセラー

「その通りです。その結論的なところに縛られた気持ちから少し離れることが修復の第一歩だと思います。なぜなら、修復という結論だけを見ているようならば、パートナーからは、執着されている、固執されていると思われてしまうからです。」

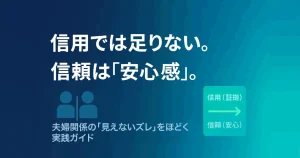

【第3章】修復への道は「相手」ではなく「あなた」から始まる

では、一体どうすればよいのでしょう。ここで、夫婦関係の修復というものの「本質」に立ち返る必要がありそうです。夫婦関係の修復とは、他の記事でも書いていますが、

- 如何に失った信用や信頼を取り戻していくのか

- 相手が抱いている心の悲しみや痛みを、自分の事のように感じる「共感力」をどのように身に着けていくのか

- そして過去を振り返り、自己分析をして、自分の問題点の改善にどれだけ力を注ぐことができるのか

- また、自分が何故修復をしたいと考えているのか

これらに向き合わなければならないこと、努めていかなければならないこと、学ばなければならないこと、身に付けなければならないことが、沢山あるものなのです。

そして、哀しいことに、それをショートカットすることはできないのです。なぜなら、修復とは「イベント(出来事)」ではなく、失われた信頼という「プロセス」を取り戻す、地道な作業のことなのですから。

「問題にしている箇所」の致命的なズレ

例えば、モラハラや暴力の問題で考えてみましょう。

修復を願う側(多くの場合、加害者側)は、「もう暴言は吐いていない」「あれ以来、手は上げていない。暴力は奮っていない」という【行動】の改善を主張します。

しかし、傷つけられた側(被害者側)が問題にしているのは、その行為そのものだけではありません。

「モラハラ行為をするということは、前述の通り、共感力の足りなさ、配偶者を人というよりは、機能や役割のように見ている、扱っていること」

「なぜ本来愛すべき対象であるパートナーに、自己本位を押し付けるのか」、つまり【存在】そのものを軽視され、愛情を感じられなくなったからこそ、「もう耐られない」と心のシャッターを、固く閉じてしまったのかもしれません。

この「問題にしている箇所の致命的なズレ」に気づかない限り、どれだけ「行動」を改善したと主張しても、相手の心には、もう届かないのです。

それに、単にモラハラをしない、暴力を振るわないというのは、当たり前の事であって、それをしないことイコール信頼できる人ということにはなりません。

弱い自分を受け入れる「強さ」:自己分析チェックリスト

このズレに気づくために、まずはあなた自身の「心のクセ」を知る必要があります。僕の2万件を超えるご相談の中で、修復に苦しむ方々に、ある共通した傾向が見られることが分かりました。

これは、あなたを否定したいわけでは、決してありません。むしろ、「向き合うことの大切さ」と、「弱い自分を受け入れる強さ」こそが、相手の気持ちを理解する「共感」に繋がると信じているからこそ、あえて提示させていただくのです。

以下の項目に、あなたは(全てではなくとも)当てはまる要素はないでしょうか。

- すぐに結論が欲しいと考えてしまい、待つことが苦手。

- 二元論的に、白黒をハッキリさせたい。グレーな領域が苦手。

- 愛されたい思いが強く“相手を愛することで、自分で愛を感じる”ということの意識が足りていない。

- 自分の話を聞いて欲しいけれど、相手の話は聞きたくない。そしてそれが実現できないと不機嫌になる。

- 自分の弱さに向き合わず、強いスタンスを持つことで弱さを隠そうとしてしまっている。

- 自分よりも弱い立場には強く出て、権威のある人や強い人には強くは出られない。

- お店で店員さんが小さなミスをしたときでも許せずにクレームを入れてしまう。

- ゴネ得、損をしたくないという意識が強い。

その思考のクセこそ「認知の歪み」

もし、これらの項目のどれかにドキッとしたとしても、胸は痛いかもしれませんが、それは「あなたが悪い人間だ」ということではありません。それは、心理学でいう「認知の歪み」、つまり「思考のクセ」が強くなっているサインに過ぎないのです。

「認知の歪み」とは、物事を現実とは異なる偏った視点で認識してしまうことです。

例えば、DVやモラハラの問題では、加害者は「自分が正しい」という信念を持ち、被害者は「相手が正しいから自分が悪い」と考えがちです。この両極端な思考こそが、歪みなのです。

先ほどのチェックリストが、夫婦関係にどのような影響を与えるか、見てみましょう。

| チェックリスト項目 | 関連する「認知の歪み」のパターン | その思考が夫婦関係にもたらす影響 |

| ・すぐに結論が欲しい、待つことが苦手 | 忍耐力の欠如、短期的な結果への固執 | 相手が心の準備ができるまで「待つ」ことができず、話し合いを強要し、さらに相手を追い詰める。 |

| ・二元論的に、白黒をハッキリさせたい | 全(0)か無か(100)思考(All-or-Nothing Thinking) | 「少しでも不満がある=愛がない」「一度の失敗=すべて終わり」と極論に走り、関係の「グレーゾーン」を許容できない。 |

| ・愛されたい思いが強い | 承認欲求、自己中心性 | 相手を愛することよりも「自分がどう愛されるか」が基準となり、相手の愛の表現を見逃し、不満を募らせる。 |

| ・自分の話を聞いて欲しい/相手の話は聞きたくない | 傾聴力の欠如、自己本位 | 対話が一方通行になり、相手は「自分は存在を無視されている」「何を言っても無駄だ」とシャッターを閉ざす。 |

| ・自分の弱さに向き合わず、強いスタンスで隠す | 感情の否認、防衛機制 | 謝罪ができず、自分の非を認められず、相手を論破しようとする。相手は「対等なパートナー」として見られていないと感じる。 |

| ・お店で店員さんに些細なミスでもクレームを入れてしまう | 完璧主義、べき思考 | 「〜であるべき」という高い基準をパートナーにも適用し、小さなミスを許せず、家庭内を息苦しくさせる。 |

| ・ゴネ得、損をしたくないという意識が強い | 損得勘定、ゼロサム思考 | 夫婦関係を「協力」ではなく「勝ち負け」で捉え、自分が「損」をしないように立ち回るため、信頼関係が築けない。 |

そして、恐ろしいことに、これらの「認知の歪み」は、パートナーからの反応によって、さらに強化されてしまうのです。

(例:「白黒思考」→「完璧であるべき」と相手を責める → 相手が疲弊して反発する →「ほら、やっぱりお前はダメだ!」と、さらに歪みが強くなる)。

この「認知の歪み」という自分のクセに「気づくこと」。それこそが、修復の要素の一つであり、あなたがこれから変わっていくための「希望の地図」となります。

【第4章】修復のための「武器」を学ぶ:愛を行動で示す技術

自己分析によって「認知の歪み」に気づくこと。これが修復の要素の一つだとお伝えしました。しかし、ただ気づくだけでは、まだ足りないのです。

ここで、先程の少し触れましたが「私はもうモラハラなんてしていないのに…」という相談者からの言葉を思い出してみましょう。

松浦カウンセラー

「けれど、モラハラをしていないことが、相手の求めている共感やコミュニケーションになっているわけではありません。ただ、していないだけ、なわけです。」

「マイナス(=モラハラ)をしなくなった」状態は、まだ「ゼロ」地点に、かろうじて立ったに過ぎないのです。修復とは、そこから「プラス(=信頼、愛情)」を積み重ねていく作業です。では、その「プラス」とは、具体的に何なのでしょうか。

愛は「抽象概念」ではなく「行動」である

僕の好きな神学者でもあり、哲学者でもある、フランツ・ローゼンツヴァイクは、「愛というものは抽象概念ではない」と言っています。

これはどういうことなのでしょう。彼は、愛を「ドグマ(教義)」や「名詞」として固定化することを批判し、愛とは常に「動詞(アクション)」であり、現実世界での「行動」であると説いたわけです。

彼にとって愛とは、現実の「世俗性」の中で「共にいること」、そして「他者の幸福への準備」を意味していたのです。難しい表現ですね。

簡単に言えば、「思っていても愛は得られない」ということなのだと考えます。「遠くから願ってくれている」だけでは、日々一緒に過ごす夫婦の愛情は感じられません。「愛というのは、現実の世界において行動を伴うもの」ということを言っているのです。

「マイナスをしていない」という(行動の)“不在”は、愛の“行動”には、残念ながらなり得ないのです。

共感力という「技術(武器)」

では、私たちが身につけるべき「愛の行動(武器)」とは何でしょうか。それは、第3章で課題としてあげた「共感力」を、具体的な「コミュニケーション技術」として習得することなのでしょう。

「共感力」と聞くと、生まれつきの「才能」のように感じ、自分には無いと諦めてしまうかもしれません。しかし、そうではありません。共感的なコミュニケーションは、学習可能な「技術(スキル)」です。

その代表的な技術が、「アサーティブ・コミュニケーション」なのです。

3つの自己表現タイプ

アサーションとは、「自分も相手も大切にする自己表現」のことです。

私たちの自己表現は、大きく3つに分けられます。

- アグレッシブ(攻撃的)

自分の意見や感情を、相手の気持ちを無視して押し通すタイプ。「なぜ分かってくれない!」「君はいつもそうだ!」など。第3章のチェックリストに多く当てはまる方は、この傾向が強いかもしれません。 - ノンアサーティブ(非主張的)

言いたいことを我慢し、自分の感情を抑圧するタイプ。「どうせ言っても無駄だ」と諦め、黙り込む。一見、被害者のようですが、これも相手に「何を考えているか分からない」という不安を与え、関係を悪化させます。 - アサーティブ(誠実的・対等的)

自分の気持ちや考えに責任を持ちつつ、相手の気持ちも尊重しながら、率直に伝えるタイプ。

第3章の「認知の歪み」と、このコミュニケーションタイプは表裏一体です。「自分は常に正しい」(歪み)と思っていれば「アグレッシブ」になり、「自分は常に悪い」(歪み)と思っていれば「ノンアサーティブ」になってしまうのです。

アサーティブに伝える具体的な技術:「I(アイ)メッセージ」

アサーティブの基本は、主語の転換です。

- YOUメッセージ(アグレッシブ):

「(あなたは)なぜ連絡もなしに遅くなるんだ!」

→ 相手は「責められた」と感じ、防御的(「仕事なんだから仕方ないだろ!」)になります。 - I(アイ)メッセージ(アサーティブ):

「(私は)連絡がないと、事故にでもあったのかと心配になるし、待っているのがとても寂しい。」→ 相手は「あなたの気持ち」を非難なく受け取り、「そうか、心配させたな」と行動の修正を考えやすくなります。

この「Iメッセージ」こそ、「相手が抱いている心の悲しみや痛みを自分の事のように感じる共感力」を、相手に「行動」として示す、最も強力で、そして優しい武器の一つになっていきます。

もちろん、これができるようになったからといって、すぐに関係が改善されるわけではありません。それは、本来であれば、夫婦の問題が起きる前から行うことで、関係を強化していくものだからです。といっても、これからも夫婦の対話は続きます。その時に、今までと同じコミュニケーションパターンをとっていては、変わらない人、というラベルを貼られてしまうだけです。コミュニケーションを続けてもよい・・と思われる事は、修復のための土台になります。なぜなら、対話ができなければ、何も変わらないからという当たり前の話なのです。

【第5章】最大の希望:「一人」から始める夫婦カウンセリング

第4章までで、修復には「自己分析(認知の歪みへの気づき)」と「技術(アサーティブな行動)」が必要だと分かりました。そして、それによって、愛情の実感、共感を作っていくという話でもありました。

しかし、ここであなたは、第2章の最大の壁に再びぶつかります。

「私一人がこんなに学んでも、肝心のパートナーがカウンセリングに来てくれないなら、意味がないじゃないか」。この絶望的な問いに、お答えしたいと思います。

何故僕が「修復を願っているお一人の方へのカウンセリングを重視しています」と書いたのかといえば、今までのお話をしてきたことが理由となります。

結論から言えば、夫婦カウンセリングは、「一人」で受けても効果や意味があるものです。修復のための第一歩、要素の一つ、土台・・と申し上げてきたものが揃っていなければ、ご夫婦でカウンセリングを受けても、パートナーの気持ちは動かないのです。

ある日のカウンセリングルーム:シーソーは、一人で動かせる?

相談者ケンジさん

「先生は『一人のカウンセリングでも意味がある』と仰いますけど…。夫婦の問題なのに、私一人で来たって、結局は、良い言い方ではありませんが『片手落ち』じゃないですか? 相手が来てくれないと、何も始まらない気がして…。」

松浦カウンセラー

「『片手落ち』、ですか。確かに、二人でシーソーに乗るのが夫婦だとしたら、片方が降りてしまっているように感じますよね。とても不安で、バランスが取れない。一人で乗っているシーソーはシーソーとは言えないですからね。」

相談者ケンジさん

「ええ…。私一人がこのシーソーの上でジタバタしても、虚しくないですか?」

松浦カウンセラー

「では、こう考えてみてはどうでしょう。今は、お二人がシーソーに乗ったまま、どちらも動けなくなって、重たい均衡が保たれている状態です。あなたがもし、一人でカウンセリングに来て、学んで、変化をすることで『重心』をほんの少し変えたら…シーソーの反対側にいるパートナーは、動かずにいられるでしょうか?」

相談者ケンジさん

「…あ…。」

誤解:「二人で揃うこと」が目的ではない

「夫婦カウンセリング」という名前が、「二人で揃って行くもの」という誤解を、どうやら生んでしまっているようです。世間的には、二人揃って来ることが当たり前のように言われていますので。

しかし、カウンセリングの本質は「二人が揃って来ること」ではなく、「夫婦という“関係性”を扱うこと」にあるのです。そして、その「関係性」は、あなた一人からでも変えることができるのです。むしろ、一人でなければ、自らの力で学ぶこともできません。相手が目の前にいると、どうしても相手の反応に一喜一憂してしまうからです。

なぜ一人でも効果・意味があるのか?:「システム理論」

家族療法には、「システム理論」という考え方があります。

これは、夫婦や家族を、互いに影響し合う一つの「システム(関係性)」として捉える考え方です。

このシステムの最大の特徴は、「ある部分(あなた)に変化が起きると、システム全体(パートナーや関係性)がバランスを取り直そうとして、変わらざるを得なくなる」という点です。

シーソーの例え

先程も触れたところですが、公園にあるシーソーを想像してください。

あなたが片方に乗り、パートナーがもう片方に乗っています。もし、あなたがシーソーの上で立ち上がったり、重心をずらしたりすれば、もう片方に乗っているパートナーは、本人の意思とは関係なく、必ず動かされます。あなたが動いたのに、パートナーだけが完全に静止している、ということはあり得なません。夫婦関係も全く同じです。

「あなたが変われば、パートナーも変わらざるを得ません」。

あなたの行動が変われば、パートナーの反応も変わるしかないのです。もちろん、変わらざるを得ないといっても、過去のマイナスがありますから、全てが肯定的に動くわけではありませんが、動くことが重要です。相手が完全に無反応で、完全に心のシャッターを閉じてしまい、動かない行動にフォーカスされてしまうことが一番怖いものですから。

具体例:「追う・逃げる」パターン

例えば、多くの冷え切った夫婦に見られる「妻が追う・夫が逃げる」というパターンで考えてみましょう。

- 妻が「追う」(「話して!」「なぜ黙ってるの!」)

- 夫が「逃げる」(黙る、自室にこもる、残業する)

- 妻がさらに「追う」(「また無視するの!」)

- 夫がますます「逃げる」(家庭内別居)

このパターンで、もし妻が「一人で」カウンセリングを受け、「追わない」という新しい行動(シーソーの上で重心を変えること)を試したら、どうなるでしょうか。

夫は、「逃げる」必要がなくなるのかもしれません。

いつも「追ってくる」はずの妻が追ってこない。夫は「あれ?」と戸惑い、パターンが崩れます。そして、逃げる必要がなくなった夫が、不意に自分から話し出すことさえ、あるかもしれません 。カウンセリングの現場でも、また友人に相談をした時でも「しばらくの間はそっとしておいてあげた方がよいのでは」と言われることがあると思いますが、その意味がこれです。

このように、「一人」の行動が変わるだけで、パターン全体が変わる。これがシステム理論であり、「一人」でも効果がある理由の一つです。

「一人」で受ける4つの具体的なメリット

パートナーが来てくれない状況は、絶望ではありません。むしろ、それは「あなた自身」に深く焦点を当てる、絶好の機会(チャンス)です。

- 自己理解を深められる

パートナーがいると、どうしても「相手への不満」や「相手をどう変えるか」という話に終始しがちです。また、相手が目の前にいれば、その反応が気になって自分にフォーカス出来なくもなります。しかし、一人だからこそ、第3章の「自己分析」や「認知の歪み」に、邪魔されず深く向き合うことができます。 - 精神的負担が軽減される

「夫婦の問題を一人で抱え込む」という孤独感や無力感は、あなたの心を蝕みます。守秘義務のある専門家に話を聞いてもらい、「自分は一人ではない」という安心感を得ることは、あなたの心の安定と回復に不可欠なのです。

修復を願っている方は、いつも心に不安と孤独感を抱えています。心が安心出来る時がありません。いわゆる修復疲れとも言えます。カウンセラーと信頼を築くことができると、少し安心して自分の気持ちと向き合えます。 - 本音を打ち明けられる

「実はもう愛情がわからない」「離婚も選択肢として考えている」…こうした本音は、パートナーの前では決して言えません。安全な場所で本音を吐き出すことで、初めて「自分が本当に望んでいること」が明確になっていきます。 - 具体的なコミュニケーション技術を学べる

第4章で学んだ「Iメッセージ」や「アサーション」を、カウンセラーを相手に練習(ロールプレイング)することができます。シーソーを動かすための「具体的な技術」を、安全に習得できるのです。

「パートナーが来てくれない」ことは、修復の「終わり」ではありません。

「一人で始める」こと。それは、敗北宣言ではなく、最も賢明で、最も効果的な「最初の一手」となるのです。

【第6章】科学が示す「修復のカタチ」:絆を取り戻す感情焦点化療法(EFT)

冒頭で「カウンセラーは魔法の力のような、特効薬を持っているわけではありません」と書きました。これは、絶対的な真実だと思います。

しかし、「魔法」はないかもしれませんが、現代の心理学には、修復へと向かうための「信頼できる地図」が存在します。

僕が万を超えるクライアントと接してきた経験から導き出した「共感力」や「自己分析」の重要性は、世界の最先端の研究が「科学的データ」として証明していることと、ほぼ完全に一致するのです。その代表的な「地図」を、一つだけご紹介します。

感情焦点化療法 (EFT) – 絆を取り戻す科学

もし、あなたが「パートナーはもう愛情が冷めきってしまっている」「心のシャッターを閉じられてしまっている」と感じているなら、このアプローチが光となります。

- 驚異的なデータ:

EFTは、スー・ジョンソン博士らによって開発された、非常に信頼性の高いアプローチです。研究によれば、「70-75%のカップルが(深刻な)関係性の苦悩から回復する(move out of relationship distress)」と報告されていて、さらに「約90%が有意な改善」を示すとされています。 - なぜ効果があるのか:

EFTは、人間が本能的に持つ「アタッチメント(愛着理論)」に基づいています。 - EFTの着目点:

EFTが着目するのは、表面的な「喧嘩の内容」(例:「ゴミ出しをしたか」)ではありません。その行動の裏にある、満たされない「愛着の欲求」(例:「私を大切にしてほしい」「見捨てられるのが怖い」)に焦点を当てます。これは、モラハラの例で指摘した「共感力の欠如」や「心のシャッター」という問題の、まさに核心的な解決策となります。

僕が今まで書いてきたことは、単なる一カウンセラー個人の「精神論」や「経験則」ではありません。それは、ここで触れた感情焦点化療法(EFT)といった、世界中の研究者が検証を重ねた「科学的な裏付け」のある、「修復への、決して近道ではない、しかし確実な王道」なのです。私があえて専門的な話に深く踏み込まないのは、その「手法」よりも、まずあなたの「心」に気づいていただくことこそが、最も重要だと信じているからです。

【第7章】修復は「ゴール」ではなく「通過点」である

さて、ここまで「修復」のための具体的な道筋を見てきました。けれど、ここであなたの心に、僕があえて投げかけた、一つの「罠」のような問いが、ふと、よぎるかもしれません。

それは「これだけ努力しても、修復ができないなら、何故こんな改善の努力をしなければならないのか?」という問いです。

もし、仮にそう思ったのであれば、「修復は無理だ」と考えていただいた方がよいかもしれません。僕はあえて厳しく突き放します。ならばなぜ、こんな冷たいことを言うのか。それは、あなたの努力を無駄にしないため、そして、あなたに本当の「幸せ」を手に入れてもらうため、ただそれだけなのです。

「大学受験」の比喩(たとえ話)

長くなってきましたが、もう少し胸に刻んでもらうために、少しだけ、僕が学生時代に家庭教師をしていた時の、たとえ話をさせてください。

受験には、二種類の生徒がいます。

- 苦しそうに頑張る受験生

彼らのゴールは「合格(=修復)」そのものです。「合格」に人生を賭けているため、常に不安で、辛そうで、怖くてたまりません。模試の結果に一喜憂し、「この参考書で大丈夫か」「あっちの問題集も必要か」と、その場で足踏みをしています。 - 楽しげに合格していく受験生

彼らのゴールは「合格」ではありません。彼らは「賢くなっていくこと(=愛せる自分、幸せに足る自分になること)」を目指しています。彼らにとって「合格(=修復)」は、そのプロセスにおける「通過点」に過ぎないのです。だから、どんな問題集からでも学びを得て、賢くなっていくので、どんどん伸びていきます。そして何より楽しげで、生きるという意味においてもテンポよくステップを踏んでいるように感じます。足取りが軽いのです。一方で、苦しそうに頑張る受験生の足取りは重く、うまくステップを踏めていない印象がありました。

修復は「結論」であり「通過点」

もうお分かりかと思います。修復は単なる結論です。修復に足る自分になれば手にすることが近づいてくるものです。もし、あなたのゴールが「修復」だけだったら、あなたの努力は、常に「相手の反応」という不安定なものに左右され続けます。相手が少しでも冷たい態度を取れば、あなたの努力は「無駄だった」と崩れ去り、あなたは「苦しむ受験生」のまま、なのかもしれません。

しかし、もし、あなたのゴールが「その先にある、継続していく楽しさ、幸せ」、あるいは「賢くなること(=愛せる自分、共感できる自分、幸せに足る自分になること)」だったとしたら。

その努力の主導権は、完全に「あなた」の手にあります。パートナーがどんな反応をしようと、あなたが「認知の歪み」に気づき、「Iメッセージ」を学んだ事実は、誰にも奪うことはできないのです。僕らにとって修復は通過点です。その先にある、継続していく楽しさ、幸せが目的なのですから。

仮に、最悪のケースとして離婚となってしまったとしても、あなたの目的が「幸せを継続すること」であるならば、そのための努力は、あなたの人生を支える最強の財産となっていくはずです。

その「修復に足る自分」になるための努力の成果が、結果として、パートナーの幸せにも繋がっていく。

修復の「主導権」を、相手から自分に取り戻す。そのためのマインドセット(思考様式)の転換が、今、あなたにこそ求められているのです。

繰り返しですが、「修復できるなら努力する」と言う方の末路について次の最終章でお話をします。一つの現場での例ですが、以下のような例を、僕は何度も何度も見てきました。だからこそ、これを読んでくださっている方に同じ鉄を踏ませたくはないために、あえてお話をします。

【最終章】「時すでに遅し」になる前に:クリスマスの夜の物語

「主導権を自分に取り戻す」「準備をする」

その本当の意味を、[参考文章]の筆者が経験した、忘れられないエピソードでお伝えし、この記事の結びとさせてください。

それは、この記事を書いている今よりもずっと前、僕が今の場所(北千住)に事務所を移転したころですから、もう14年近く前になりますが、非常に印象深かった相談者がいらっしゃいました。

彼は、カウンセリングの当初から、第1章のと同じように、「あくまで修復できるなら努力はする」と言っていました。

僕は、第7章でお伝えしたような「修復は通過点です」という話をしていたのですが、当時の僕の経験不足もあって伝え方がうまくなかったのかもしれません、彼はなかなか聞く耳を持ってはくださらなかったのです。

彼の妻は、早々に代理人を立て、離婚調停はあっさりと終わり、離婚訴訟に進みました。訴訟になれば、弁護士法によって、我々カウンセラーは関わることができません。そこから、彼とのカウンセリングも途絶えていました。

そして、カウンセリングが途絶えてから1年半ほど経った頃でしょうか。

ある日、彼がアポ無しで私の事務所を訪ねてこられたのです。

その日は、よく覚えています。クリスマスの夜だったからです。

話によると、裁判も長引き、もう裁判官から「次回で判決」という話になっていたようです。

そのクリスマスの日に、彼は一人で渋谷の道玄坂を歩いていたそうです。すると、向こう側から、別居中の奥さんが歩いてきたわけです。

驚いたようですが、当然無視をされると思っていたところ、奥さんから声を掛けられ、喫茶店で話をした、と。彼は、まさか声を掛けてくれるなんて、と舞い上がり、楽しく話をしたようでした。

しかし、お店を出る時、彼女から告げられた言葉が、彼の運命を決めました。

「私も、裁判を続ける中でも色々考えて、もう一度やり直せないかと、自分の選択が正しいのかということを、裁判の間、1年以上も、ずっと自分自身と相談をしながら考えてきました。」

「このクリスマスに偶然にも会ったのだから、あなたと話をして、そこで何かが変わっていれば、もう一度考えてみようと思って声を掛けました。」

「だけど、あなたは何も変わっていない。」

「そこでようやく決心がつきました。それまでは、さっきも言った通り、もうここまでやってきたけれど、裁判を取り下げようかとも思っていたけれど、今日話をしたことで、このまま進めていく決心がつきました。」

とのことだったようです。

その足で、彼は僕の事務所に急いで駆け込んできて、「修服のための努力をします」と仰るのですが、もう「時すでに遅し」という、あまりにも切ない状況です。

嘘のような話ですが、これは、本当にあった話なのです。

実は、こうしたケースは少なくはないために、彼には幾度も伝えていました。「ふと突然、合うはずものない相手と街なかで合うことがあります。そして話しかけられることがあります。そこで変わった姿への驚きを持ってもらう、額に貼られたラベル、レッテルを剥がすことができる場合もあります。」と。

けれど、彼は「そんな事は無いと思いますよ」という姿勢だったことを覚えています。

もちろん、彼も、それでもカウンセリングに来ていましたから、少しずつ変わっていく姿が見えていたように、僕には思えていました。けれど、「努力を止めれば、人は、元の場所に戻っていってしまうものです」。

彼は、裁判でくさって、「自分だけが不幸である」と思い込み、学ぶことをやめてしまったのです。人のステージは努力で上がります。けれど、一度上がっても、下がることもあります。彼は、残念ながら下がり続けていたのでしょう。

クリスマスの日に巡ってきた、人生を変える最後のチャンス。彼は、その機会を、自ら失ってしまったのです。なぜなら、彼は「準備」をしていなかったからです。

この準備というものを、僕はとても重視しています。

カウンセラーに限らずですが、独立して事業を行っている立場のものは、時代の流れとともに何が起きるか分かりません。もちろん、会社員さんでも同じかもしれませんが、僕らのような独立事業者は誰も守ってくれません。会社に行けば、コピー機もある、電気もある、ネットもある、ボールペンもある・・、それらは独立事業者は自分で用意する必要があります。風邪をひけば、その日の収入はありません。

これは、独立っていうのは大変なんですよ・・ということが言いたいわけではありません。申し上げたいのは、いつだって不測の自体に備えていなければならず、だからこそ、常に、きたるべき日のために準備を続けなければならないということなのです。

そして、チャンスが来たときに、機会を失うわけにはいきません。「そのよい機会がくるなら準備をする」という気持ちでは、もう遅いのです。

くるかもしれないし、こないかもしれない、だけど、準備をするしかないわけです。守秘があるために言えませんが、僕はコーチングのスキルを延ばすために準備を怠らずに進めていました。結果として、外資系のコーヒーチェーンのトップの方、OS開発の役員、電力会社の役員さん、元日本代表のサッカー選手など、長年に渡って、コーチをさせていただきました。それを狙っていたわけではありません。準備の結果だと思っています。

最初の話に戻しましょう。

「修復率、修復させてもらえますか」という類の質問を続けている状況では、まず修復は無理に近いです。それは、「あくまで修復できるなら努力はする」と言った、クリスマスの彼と同じ場所に立っているからです。

この記事を、この苦しみの中で、ここまで読み進めてくださった、あなたです。

あなたは、間違いなく「準備」のスタートラインに、確かに立っています。

どうか、一人で抱え込まないでください。

ある調査では、日本では約8割の人が夫婦の悩みを誰にも相談できずに抱えていると言います。その中で、あなたが今、こうして情報を探し、この記事を読み、ご自身の問題と向き合おうとしている…それがいかに勇気ある一歩であるか、ご自身で認めてあげて欲しいのです。

あなたの「準備」の第一歩は、第3章の「自己分析」を真剣に行うこと。第4章の「Iメッセージ」を、今日一度でも使ってみること。そして何より、第5章の「一人でのカウンセリング」の扉を叩く勇気を持つことです。「時すでに遅し」になる前に。

あなたの夫婦関係の修復のため、また幸せな日常のためにも、この話が、わずかでもあなたの心に届き、一助となることを、僕は心から願っています。

この記事の結論:修復の鍵は「相手」ではなく「あなた」の準備にある

「夫婦カウンセリングに効果はあるのか?」—その問いへの答えは、「はい、効果はあります」。ただし、それは「カウンセラーが修復してくれる」という意味ではありません。カウンセリングは、あなたが「修復に足る自分」になるための「準備の場」です。

本当の効果は、あなたがご自身の「心のクセ」(認知の歪み)に気づき、愛を「行動」で示せるようになり、たとえ相手が来てくれなくても「一人」からでもシーソーを動かし始めるときに、初めて生まれます。

「修復できるなら努力する」という考えを捨て、「賢くなるため」「幸せに足る自分になるため」に学ぶ、あの「楽しげな受験生」になってください。「時すでに遅し」と後悔するクリスマスの夜を迎えないために。

FAQ:夫婦カウンセリングの効果に関する(よくある質問)

Q: 夫婦カウンセリングを受けても「意味ない」という話を聞きますが、本当に効果はあるのでしょうか?

A:はい、夫婦カウンセリングには「効果」があります。ただし、それは「行けば誰かが魔法のように直してくれる」という意味ではありません。カウンセリングは、お二人の間の「問題のズレ」を明らかにし、ご自身では気づけなかった「心のクセ」を自己分析するための「地図」を手に入れる場所です。多くの方が「意味ない」と感じてしまうのは、相手が変わってくれることだけを期待して、ご自身が変わる「準備」を途中でやめてしまう時なのです。

Q:パートナーがカウンセリングを嫌がります。私一人で行っても意味はないですよね?

A:いいえ、むしろ「お一人」から始めるカウンセリングを、私はとても重視しています。夫婦関係はシーソーのようなもので、あなたが動けば(重心を変えれば)、相手も必ず動かざるを得ません。パートナーがいないからこそ、まずはご自身の気持ちを深く整理し、相手への「Iメッセージ」のような具体的な技術を落ち着いて学ぶことができます。これは修復への最も賢明な第一歩です。

Q: カウンセリングは費用も時間もかかります。何回くらい通えば効果が出ますか?

A:「何回で修復できます」という特効薬のようなお約束は、残念ながらできません。何年もかけてこじれた関係が、1回や2回で劇的に変わることは稀です。大切なのは、この記事の「受験生の例え」のように、「〇回通って修復する」をゴールにするのではなく、「通うたびに自分の問題点に気づき、賢くなっていく、変わっていくための考えを自分で身につけていく」プロセスそのものに価値を見出すことです。

Q:夫(妻)のモラハラが原因です。カウンセリングで相手の性格を変えてもらうことはできますか?

A:カウンセラーが「相手の性格を変える」ことはできません。その考えこそが、修復を最も遠ざけてしまう可能性があります。相手がモラハラ行為を「していない」ことと、あなたが求める「共感」や「愛情」は別問題です。カウンセリングは、あなたがなぜ「もうモラハラはしていないのに…」とすれ違ってしまうのか、その「問題のズレ」に気づく場所です。相手を変えようとする前に、まずご自身のコミュニケーション(Iメッセージなど)を見直すお手伝いをします。

Q: もう何をしても「時すでに遅し」な気がします。今から努力しても無駄でしょうか…。

A:「時すでに遅し」かどうかは、今この瞬間には誰にも分かりません。ただ、クリスマスの物語の彼のように、チャンスが来た時に「準備ができていなかった」と後悔することだけは、避けていただきたいのです。たとえ修復という結果にならなくても、「幸せに足る自分になる」ための努力は、あなたのこれからの人生にとって決して無駄にはなりません。その努力を始めるのに、遅すぎるということはないのです。

参照(海外論文・文献)

- Johnson, S. M., Hunsley, J., Greenberg, L., & Schindler, D. (1999). Emotionally Focused Couples Therapy: Status and challenges. Clinical Psychology: Science and Practice, 6(1), 67–79. (EFTの効果と状況に関する基礎的な論文)

- Gottman, J. M., & Levenson, R. W. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year period. Journal of Marriage and Family, 62(3), 737–745. (ゴットマン博士による夫婦関係のパターン研究)

- American Association for Marriage and Family Therapists (AAMFT). (n.d.). About Marriage and Family Therapists. (夫婦カウンセリングの全般的な効果に関するデータ)

- Rosenzweig, F. (1921). Der Stern der Erlösung (The Star of Redemption). (記事中で言及されたフランツ・ローゼンツヴァイクの主著)

- Davoodi, M., et al. (2018). Examining the Effectiveness of Gottman Couple Therapy on Improving Marital Adjustment and Couples’ Intimacy. Iranian journal of psychiatry, 13(2), 135–141. (ゴットマンメソッドの効果検証に関する研究)

本記事に掲載されている情報は、夫婦間の問題やモラルハラスメントに関する一般的な情報や当方のカウンセラーとしての経験則の提供を目的としたものであり、特定の個人の状況に対する医学的、心理学的、あるいは法的なアドバイスを提供するものではありません。記事の内容は、専門家の知見、経験値、参考文献に基づき、可能な限り正確性を期しておりますが、その完全性や最新性を保証するものではありません。ご自身の心身の不調、具体的な法律問題、あるいは安全に関する深刻な懸念については、必ず医師、臨床心理士、弁護士などの資格を持つ専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。情報の利用は、ご自身の判断と責任において行っていただくようお願いいたします。